文字|邹帅

编辑|毛以军

我在北京大学教授《传播理论》课程已有7年了。家族史是从2017年开始的小规模实验,从2020年开始正式成为课程中的学年作业。当时,COVID-19疫情刚刚到来,学生们都在家隔离,所以这样做非常方便。

我会在每学期的第一堂课上宣布这个作业。他们要联系家人,通过访谈选择一名或几名家庭成员,收集材料和查阅文献,完成一部关于自己家族史的非小说类作品。 ,在期末提交。最终形式没有限制,可以是一篇不超过6000字的文章,也可以是一个不超过10分钟的视频。

我特别强调需要收集媒体材料,比如日记、录音、照片、实物图等,因为我们要讨论不同形式的媒体与记忆之间的关系。

这实际上是一个非常私人的过程,需要个人互动。因为不是专业面试,肯定会扰乱你和父母、家人之间的关系,进而对学生产生影响。

关注20世纪的历史也意味着关注我们父辈的个人经历。这一代人很多心理问题的根源也与与父母的矛盾有关,所以采访或写作的过程本身也是参与家庭关系的重建,是与长辈重新理解的过程。

在第一堂课中,我会问大家,对于这门课程,你们有什么期待、困惑,或者有什么想说的?很多学生的反馈是,他们非常感谢我留下这样的期末作业,他们觉得自己想做这个已经很久了。他们都有动力。他们觉得父辈那代人的一些故事值得记录下来。他们以前也有过这样的印象,但并没有具体去做。

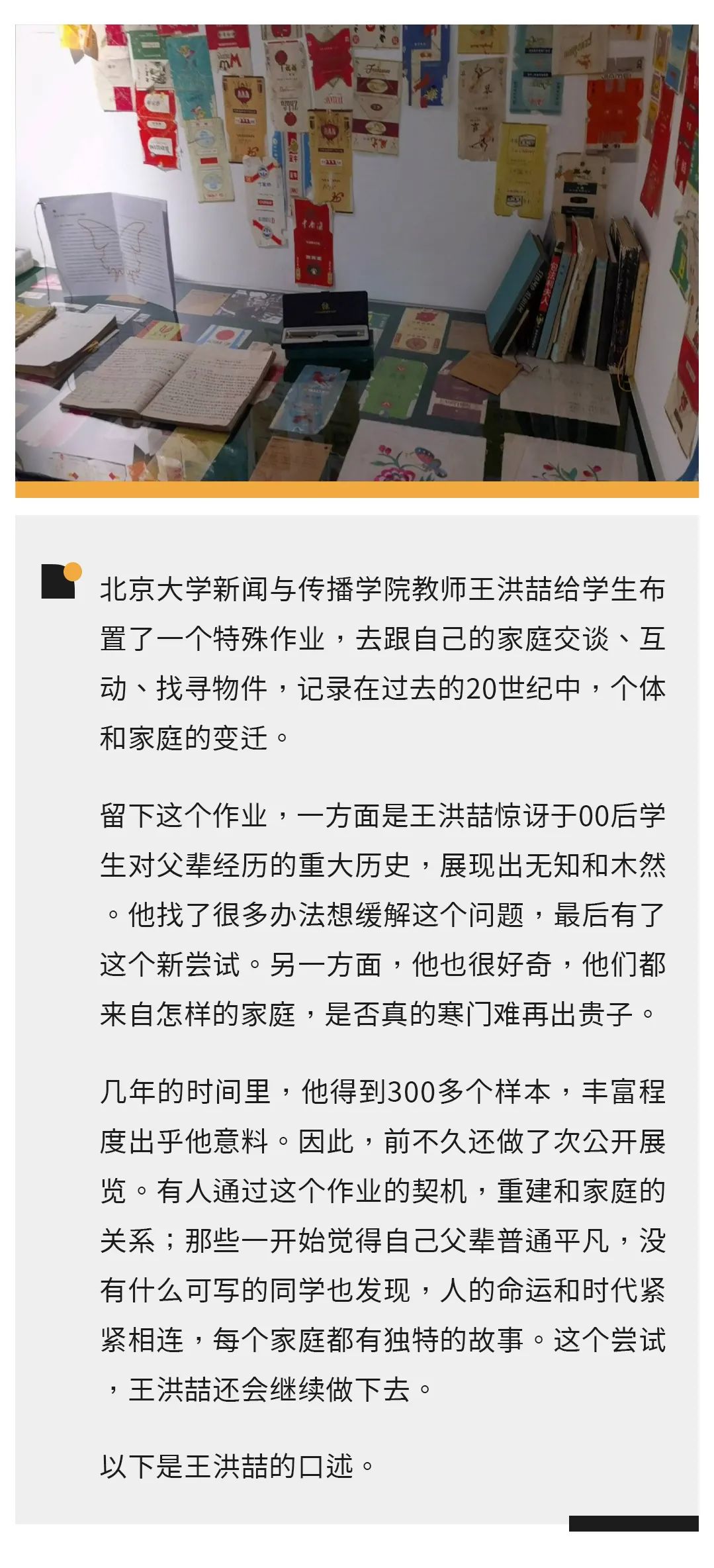

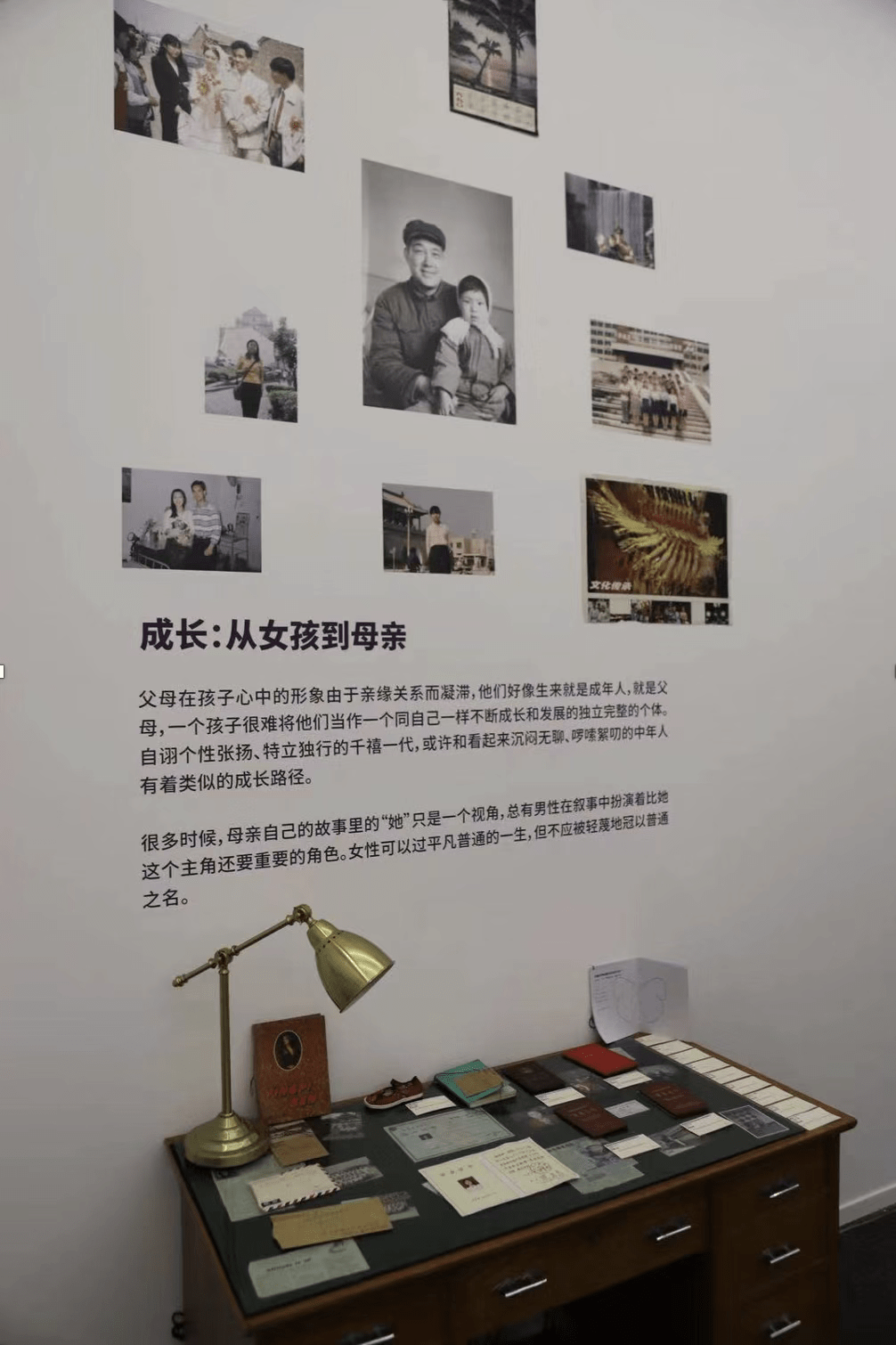

●学生收集的有关家庭的物品。照片由解说员提供

学生遇到操作问题的可能性较小,家人也会很配合。代际之间存在代沟是正常的。以前,即使父母想要沟通,孩子也会拒绝。现在,孩子们主动询问自己的经历,他们很高兴。主要的难点可能还是在写作上,如何筛选和确定主题。

有些同学可能觉得家人无话可说。一位农村学生告诉我,我们家三代人都是农民,不是那种有地位、有大起大落的人。我说我们的初衷不是写名人或者他们家庭的巨大变化。再普通的家庭,还是会和中国的社会变迁有关的,不是吗?

如果你是农民,可以以土地制度的变化为线索,(比如)农业税征收后和不征收农业税后生计的变化——如何维持家庭?种子和肥料从哪里来?如果农机站发生变化,国家在这方面给予补贴,会带来什么变化?种地不再赚钱,家人可能开始背井离乡出去打工。这些事情都是非常具体的。

他们这一代人生活在“泡沫”中,受到很好的保护,尤其是北大的学生。如果从小成绩好,即使家庭条件差,也能保证好好上学,与社会没有任何联系。失去。有很多信息你的家人过去不会告诉你,或者不会让你担心。他们只是希望你集中精力完成学业。

我是东北人,家里三代人都在鞍钢工作。小时候,东北就开始出现裁员潮。和我一起玩的朋友,父母下岗后,不得不在外面摆摊。因为我父母没有下岗,所以对我个人家庭的影响不是很大,所以我没有这个印象。

成年后,我再次和父母交谈,我发现他们每次上小学都要交学费和杂费时,向父母要钱其实是一件很困难的事,因为他们必须仔细计划以维持本月收支平衡。这些信息只有在你长大后培养了意识之后才能被认知。通过了解家族史来了解社会变迁,是一个非常重要的成长过程。

他们总是会注意到一些值得以后写下来的东西。有的同学以家中一块土地经营权的变更为线索,有的同学记录了农村食堂的变迁。有些同学的长辈可能一生都很平凡,但在采访中你会发现,在他们人生的某个时期,他们在做着与平时不一样的事情。他的祖父母在文革期间参加了一项水利工程,一下子从一个普通农民变成了一个所谓的土壤专家。那次经历对他们来说是一次非常独特的经历。

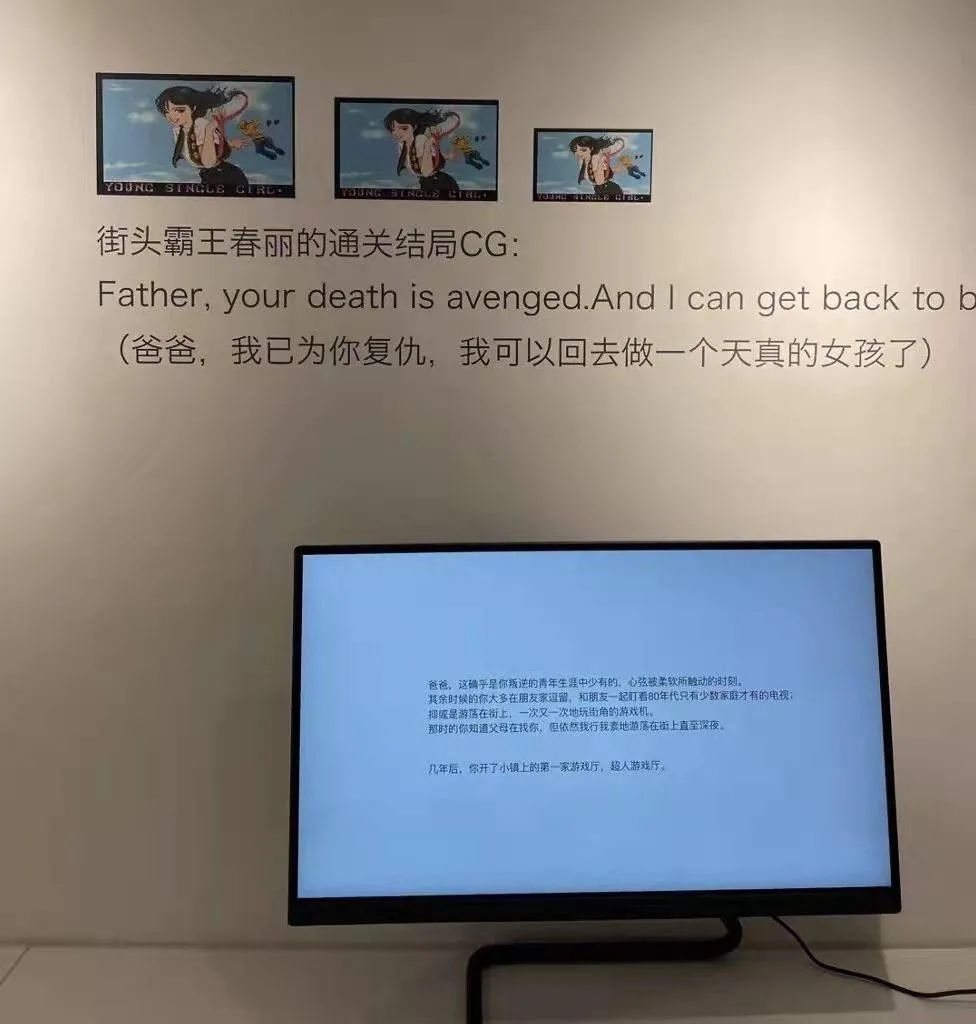

●入选展览的作业。照片由解说员提供

我没有特意与他们谈论家庭的变化。这就涉及到隐私问题。如果学生想说话,可以在问答时间来找我,我们可以交流。有些学生会把这些写在作业里,或者写一篇专门的后记来感谢他们的这份作业。

一些学生与家人的关系有所缓和,更多的建立了更加密切的家庭关系。写下亲人的故事,也完成了情感的释放。

作业摘录:

“我的祖父小学六年级,当了村长,还当了会计。他坐在书桌前,摊开记录本。按照田地总面积划分田地,当时的人头数量,每人能分到的田地有三、六、九等之分,好田地和差田地之间的实力差距很大。田地距离短,容易取水。良田中最好的田地。堂外有福山岭田地[1],靠近公路,交通便利,一侧还有水塘,方便水运。是烂田中最好的田,距离远,水利又好,田里的路没有修好,一到下雨就泥泞不堪,光手走路都困难,更别说扛稻捆了。 。一张纸就可以决定田地未来使用权的归属。谁不紧张?

——摘自吴彩华《土地、爱情、家庭的变迁》

作业的起源(也)与“20世纪媒体、技术和战争”课程有关。该课程是为北京大学元培学院一年级学生开设的入门课程,让他们体验传播学的具体研究。

20世纪媒介史是我的主要研究方向之一,很多东西都比较“硬核”。我设计了课程。第一讲从广播剧《火星入侵地球》引起的恐慌开始,讲传播学学者如何做研究。随之而来的是苏联卫星发射、美国登月等媒体事件,全面展开历史。讲座,讨论新闻传播理论与20世纪历史的关系。

但总体问题是学生缺乏对20世纪的了解。虽然中学的时候就学过,但是他们好像已经背下来了。知识(只是)一个没有具体感受的物品。就个人兴趣而言,他们似乎对这个离自己最近的世纪没有感情,缺乏足够的好奇心和干劲。

小班教学允许频繁互动,但我发现大家只能讨论一些非常肤浅的词汇,比如“乌合之众”、“自由”、“集权”等。既然讨论不了,我就想多讲课,但效果更差。原来的讨论课,大家都要参与。

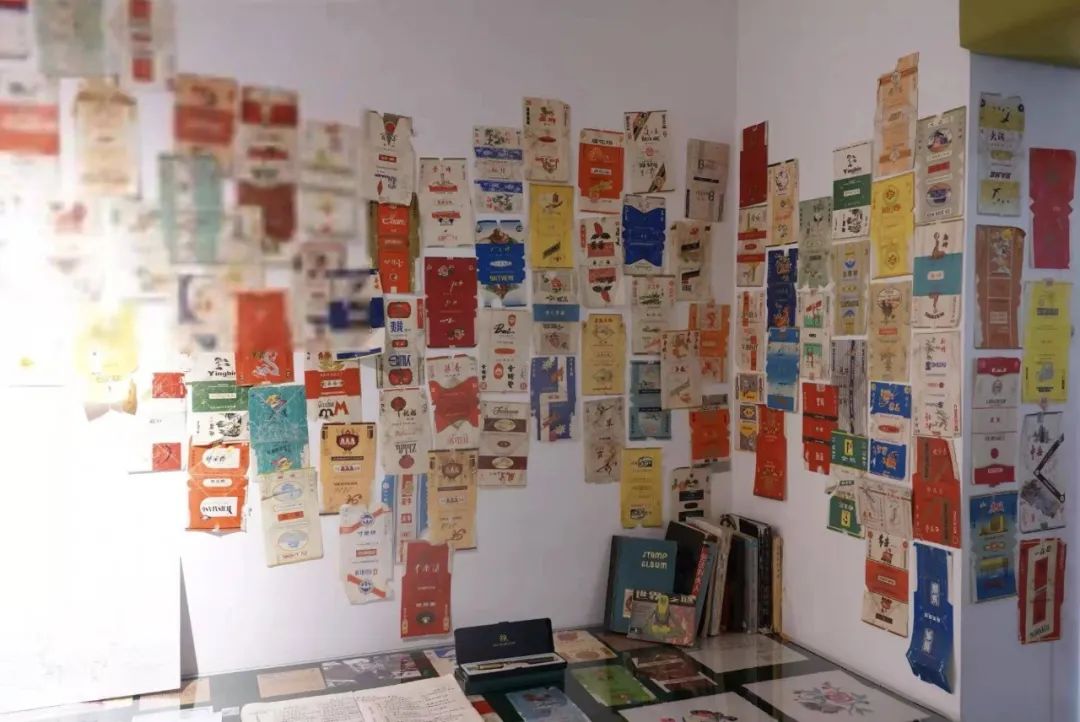

●学生收集的生活用品。照片由解说员提供

说起刘慈欣,就要从《三体》英文版序言《东方红与煤油灯》说起。 1970年,刘慈欣只有六七岁,住在河南一个非常贫困的山村,晚上没有电。晚上他被大人吵醒,全村人抬头都看到东方红卫星从上空掠过。煤油灯没有电,东方红是中国自主发射的第一颗在轨卫星。他说,正是这种特别矛盾的经历塑造了他的童年和他未来的小说。

这里的很多东西都是由20世纪历史上作家的成长塑造的。如果你不了解这些经历,你就不会明白他想说什么。

2000年以后出生的一代人,包括很多80后、90后,对现代历史不太关心。这其实是因为他们一直生活在一个稳定、线性发展的阶段。如果你把历史拉长,你会发现,特别是20世纪70年代以后出生的人,他们的(生活)经历了很大的波动。

对于2000年以后出生的人来说,新冠是一个非常重要的突破或者改变。他们成年后不久,发生了这么大的事情,他们开始感知到这种变化。

传播理论课程还将涵盖20世纪的历史,特别是整个学科是在热战到冷战时期形成的。这是一个大班,现在大概有近200名学生,其中有社会学系、心理学系、艺术学院、理工学院的学生。

这七年我一直在做一些探索,希望他们还是采取行动,不要停留在理论上。我尝试写书评、看电影、做一些讲座,然后进行讨论。后来我们改组队做新闻采访,完成一篇报道。有什么想法都可以和我讨论。

他们发表了一些好文章,比如临终关怀和殡葬专业的学生,还有猫和狗、白宇和朱一龙的CP粉等等,都是他们每天都非常关心的话题,也清晰地反映了这一代人日常生活的“泡沫”和局限性。只要引导有效,可以很详细,产生一些反思,但还是比较受选题限制,能掌握的内容太少。

我只是想找到一个既与个人经历相关,又能够让他们思考一些公共问题的桥梁。生活史法大家都很熟悉,我也很喜欢,所以后来选择这个方法就很自然了。疫情恰好提供了一个条件,我们就尝试一下,看看效果如何。

作业摘录:

我的妻子出生于1928年2月17日。阿太是我对我曾祖母的称呼。这是我们地区的方言,发音为 e tá。它也可以用来称呼我的(母亲)曾祖父。

当我还是个孩子的时候,我拜访过阿姨。透过她沉默而浑浊的瞳孔,我似乎总能瞥见时代的波涛和记忆滚滚的暗流。阿泰是我成长过程中与母亲最亲近的人。当我向妈妈提到要写一部以阿泰为主角的家族史时,她的第一反应是:“苦啊,她的日子过得太辛苦了。”

阿泰是独生女,她的亲生父亲在她一岁多的时候就去世了。后来,她的母亲改嫁到下奎村,生下了五个兄弟和一个姐妹。阿泰的母亲再婚后,阿泰到石前村和奶奶一起生活。 1942年7月10日,日军攻克青田,从县城杀至房山乡。当日本兵闯入家中时,阿泰躲在祖母的围裙下。阿泰回忆起这段经历,心里有些心有余悸:“日本人一看就吓死人。”

——节选自季俊豪《生活在风雨中》

当时我也有一个个人的想法,这个作业也许可以帮助我回答一些我一直感兴趣的问题:现在的学生来自什么样的家庭? 00后与家人的关系如何?

因为日常的接触过程,我有一些感受。例如,国际学生越来越多,其中很多是中国人。他们的家人移民后,他们就拥有了外国人身份。那么他们就不需要参加中国高考,入学也相对容易。还有社会上常说的一个问题,家庭再穷,也难生儿子。我希望能够有大规模的家族史书写,形成某种程度的量化数据。

●学生收集的生活用品。照片由解说员提供

由于样本还不够,我还在观察和总结中。但会有一些直观的印象。比如,从班级、职业、地理空间(见)来看,这些学生的家庭并不像之前想象的那么单一或稳固,至少在选择这门课程的学生中是这样。贫困学生数量超出预期。他们的父母没有上过大学,还在村里打工或者打工。

还有一个规律。这些学生中的大多数(两代人以上)都是农民。他们的父母出生于20世纪70年代左右,成长过程中经历了改革开放。一个共同的特点是,他们想改变自己原来农民、工人的身份。大多数人通过学历、上中专或大学实现社会流动。当时中专是承包分配的,很多人就是这样离开农村的。

在很多人的记忆中,20世纪80年代、90年代是机会较多、社会流动性较大的时期。这些作业实际上证明了这些记忆是真实的,至少对于 20 世纪 70 年代出生的一代来说是这样。那个时候社会比较平坦。随着高考的恢复和改革开放,每个人真正有了通过教育改变命运的机会。

这些家长也非常重视下一代的教育。其实,正是因为他们经历了教育带来的变化,所以他们今天才如此焦虑。

至于为什么社会上有一种强烈的“穷家难出富家子弟”的感觉,而学生的作业却没有那么夸张,我想也是社交焦虑放大的表现。这种贬低学历的现象背后也是有原因的。

其实这些并没有让我感到意外。相反,我更关心阶级以外的问题,比如不同地区表现出不同的文化特征、生产方式和习俗。很多少数民族学生都会写那个地方是如何致富的。来自林场、油田、煤矿、渔民的家庭有着不同的生活方式。比如,渔民家庭也是“农民”,但他们不在陆地上生产,而是从海洋中获取资源,知识和习俗不同。

这些事情不能用一套规则来涵盖。这些特定人群的生活方式和经历需要被听到、看到或呈现。这将有助于我们了解中国社会的复杂性。

今年9月至10月,在朱庆生老师(注:北京大学历史系教授)的支持下,我们在“中国当代艺术档案馆”举办了主题为“哦,孩子们!千禧一代”的展览。一代“家族史”。其实,2020年初我刚开始上这门课的时候,我就想如果以后条件合适的话,我可以做一个家族史展览。

●“Oh Kids!千禧年家族史”展览。照片由解说员提供

收集学生意见后,有10名学生自愿报名。他们写的故事以及他们收集的旧照片、日记、信件或衣服都成为了展品。没想到,来看的人还不少。其中不少是北大毕业的老人。他们也很好奇现在的学生是什么样的。

事实证明,很少有大学生写家族史。过去上大学确实很贵,但现在他们是社会上最重要的人群和工人阶级,是与当今中国社会联系特别紧密的一群人。他们未来会成为什么样的人,取决于他们如何与社会其他部分有机联系。这个问题可以通过家史书写来长期观察和实践。

我会继续做这个方法,但是我必须调整方法。如果每年都一样,前几年的作业可能会形成固定型思维模式。所以明年可能会要求学生以家乡为题材,比如写一个村庄的变化,这样地域特色可能会更加明显。

作业摘录:

公私合营后,天津的宾馆酒店统一归餐饮公司管理。把我爷爷招进餐饮公司的人是一位姓张的科长。后来我爷爷才知道,他之所以被张科长录用,是因为他们童年的经历非常相似。当你加入餐饮公司时,你首先要在烹饪学校学习一年。学习如何煎炸,学习食品卫生,学习哪里可以找到最好的刺最少的鱼;螃蟹必须从渤海湾出发,来回游到胶东半岛才能成熟。小学毕业后,爷爷一直想读书。在烹饪学校,他终于再次成为一名学生。

学业完成后,张科长带着祖父来到全聚德,交给经理,并让他亲手“把他带出来”。现在我可能是一名管理培训生。餐饮企业还会举办统一的识字班,由读过小学或做过会计师、会读、加、减、乘、除的员工担任老师。下午两点停工,员工们前往延春楼上课。我爷爷在那里学会了算盘。

战争消耗了整整一代年轻人,在国家重建过程中,各行各业都面临着人才短缺的问题。餐饮业也不例外,这为他提供了机会。在全聚德,由于性格直爽,为人随和,大小事处理得好,逐渐赢得了员工的信任,十七岁就被推举为副经理。这时,“文化大革命”来了。

——摘自李一鸣《全聚德、世纪钟、下岗与“做人”》

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.zjktour.com/html/tiyuwenda/9451.html